滝本がほとんどのカーテンの縫製をお願いしている、愛知県のS社。

勉強会と工場見学の様子をお伝えするブログも本日が最終回です。

オーダーカーテンの裏舞台。受注管理、生地断ち編、耳編、裾編、そして吊り元編を経まして、特殊加工編、人編をお送りします。

特殊加工編

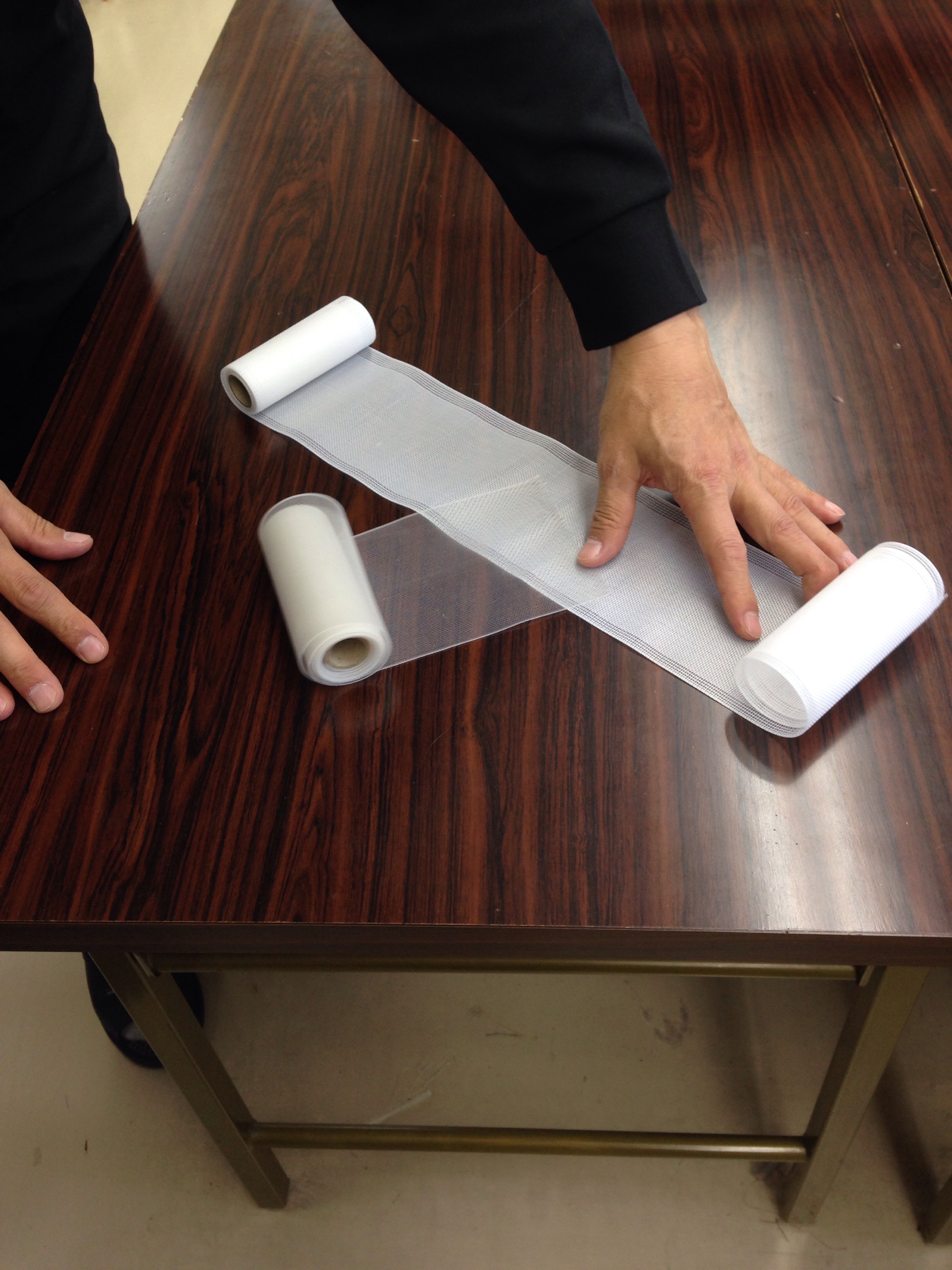

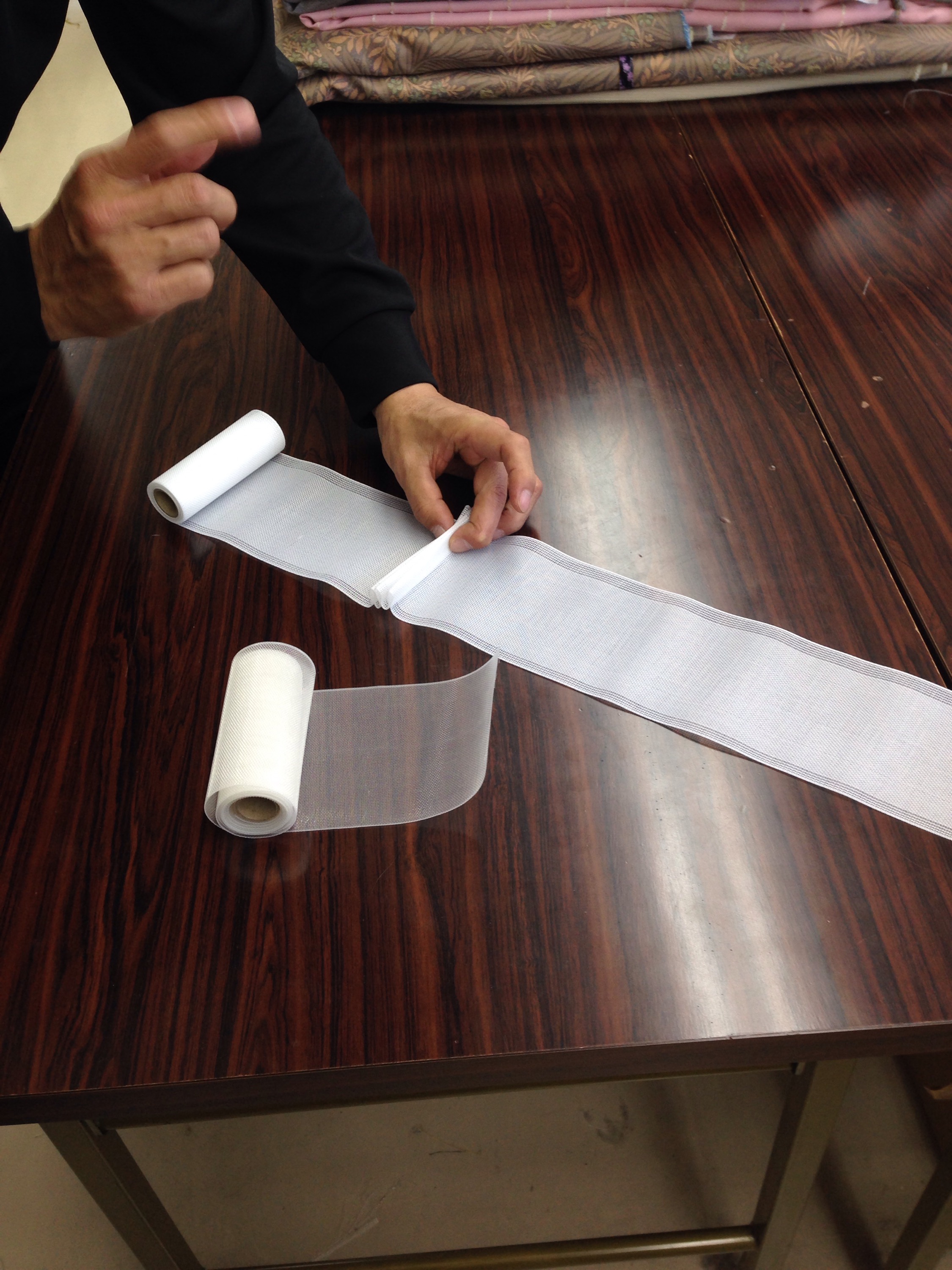

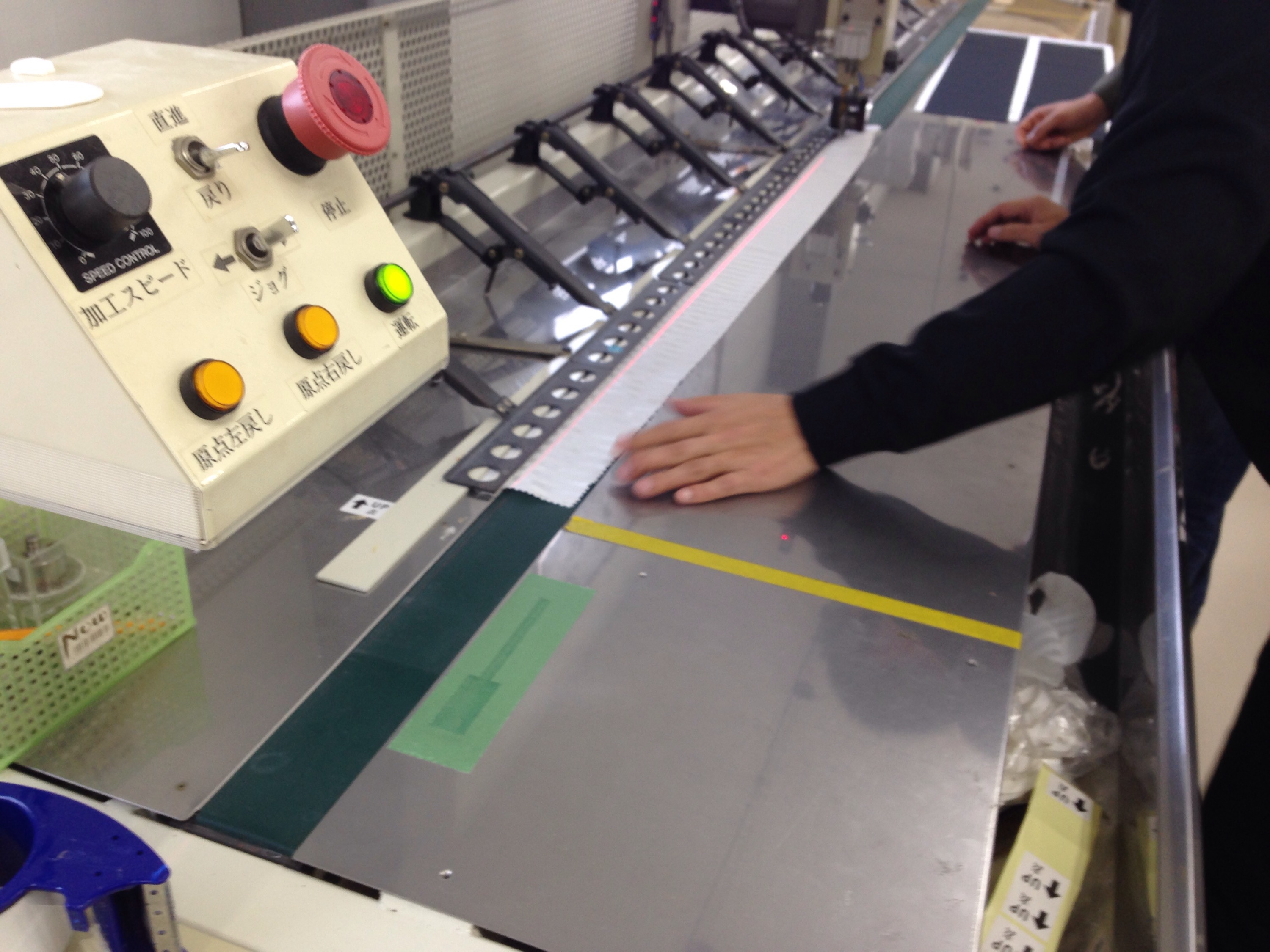

☆超音波カッター

超音波の細くて早い振動から摩擦が生まれて、高温で生地をカットしたり繋いだりする技術。です。

ポリエステルを含む生地に向いています。色違いの生地を、あっっと言う間に接合。

あっ!

と言う間でした。

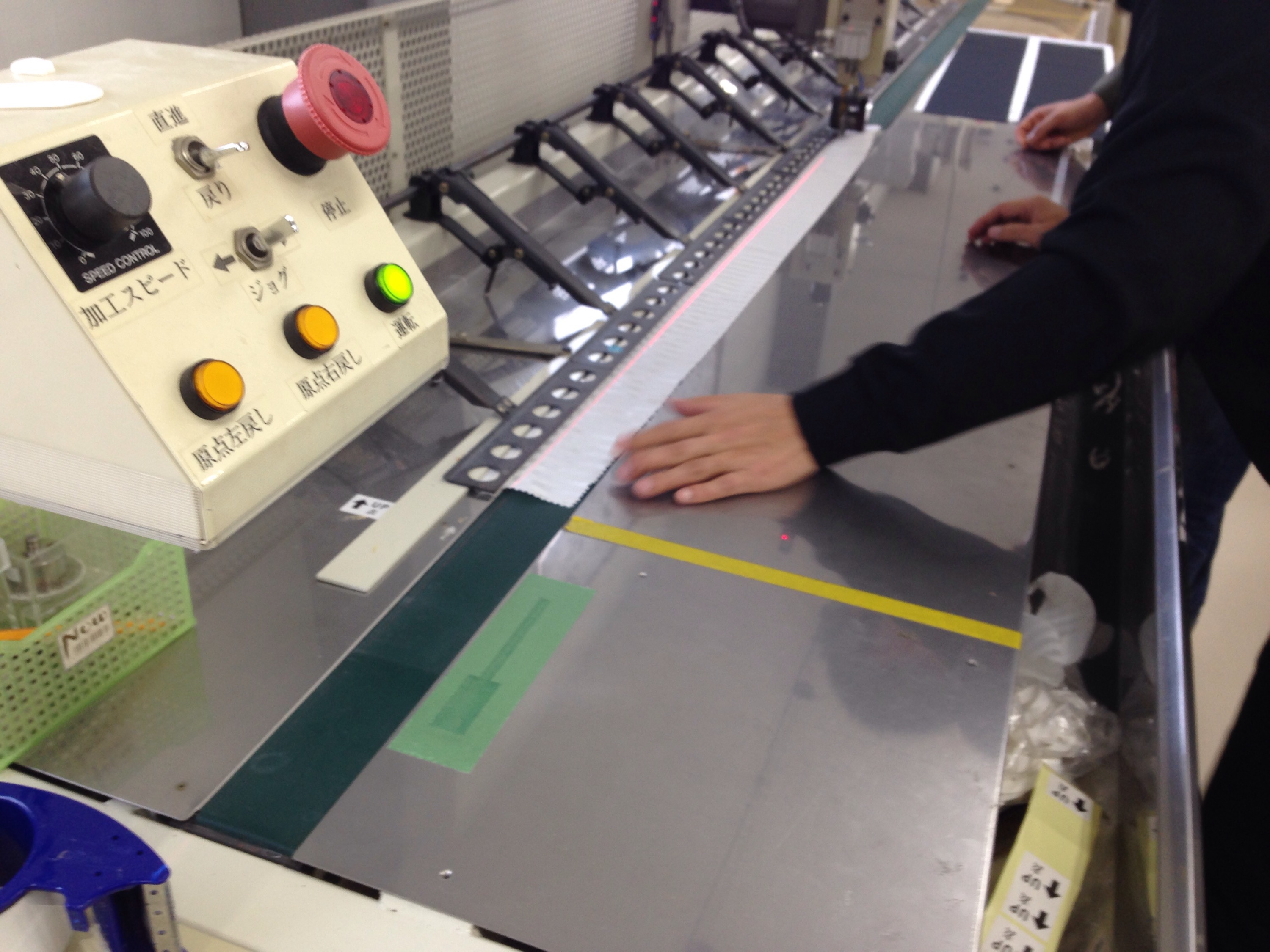

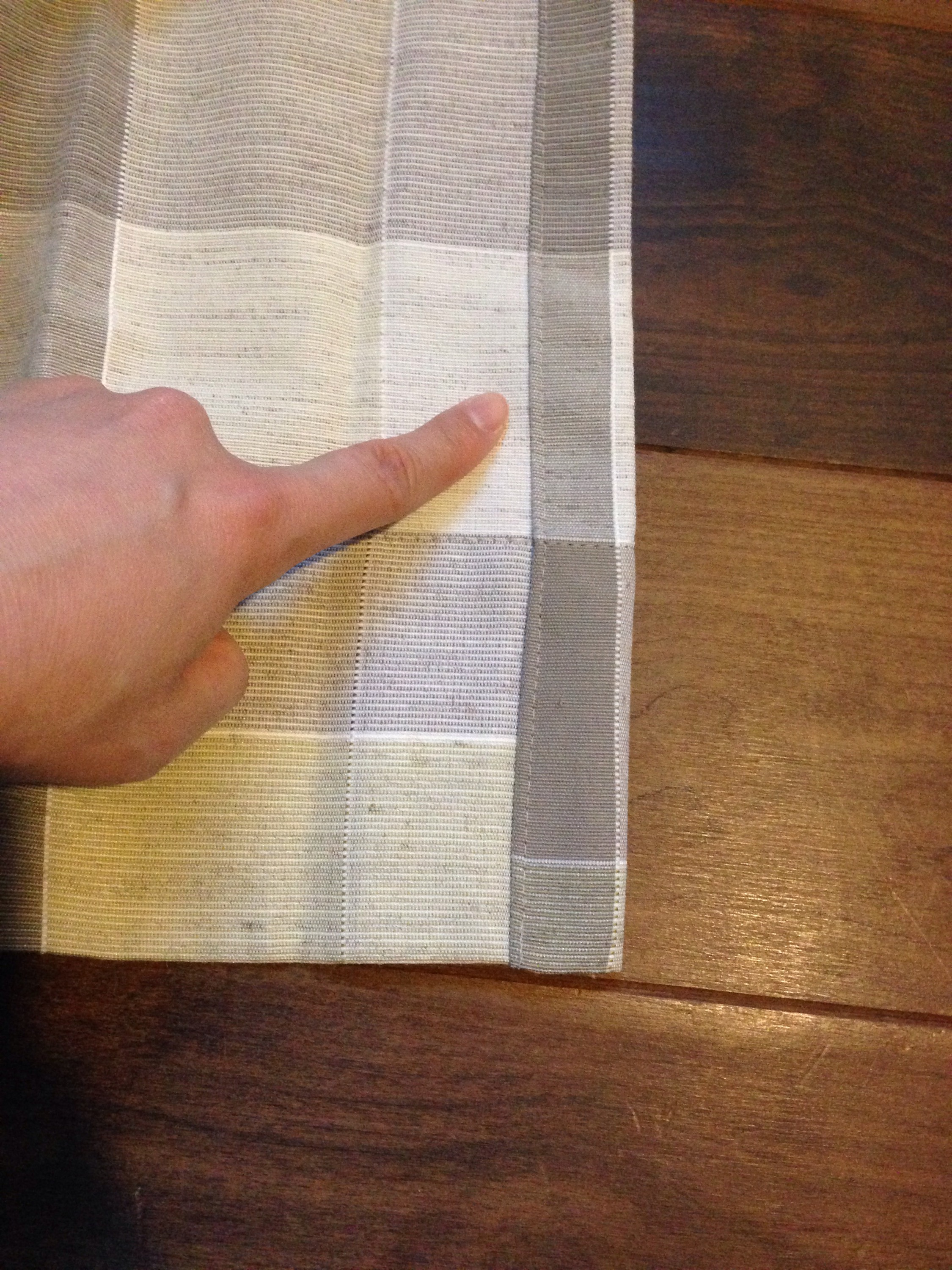

☆レーザーカッター

複雑なカタチの切り抜きができます。

裏にごく薄い生地を貼ってます。

こんな光が落ちる、素敵なロールスクリーンが作れます!

☆デジタルプリンター

どんな図柄でも布地にプリントできてしまうデジタルプリンター。

実はまたお試しの段階…だそうです。

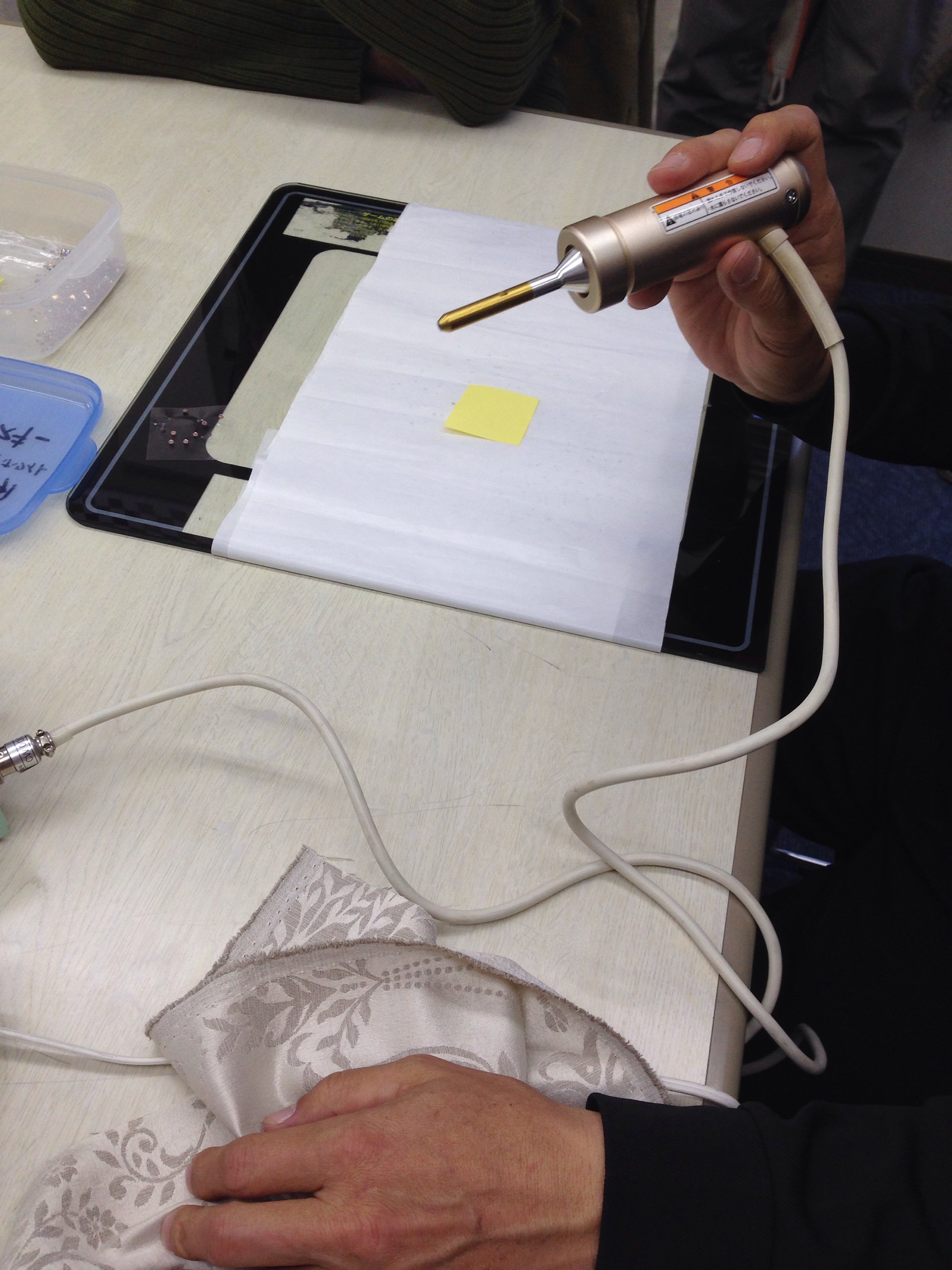

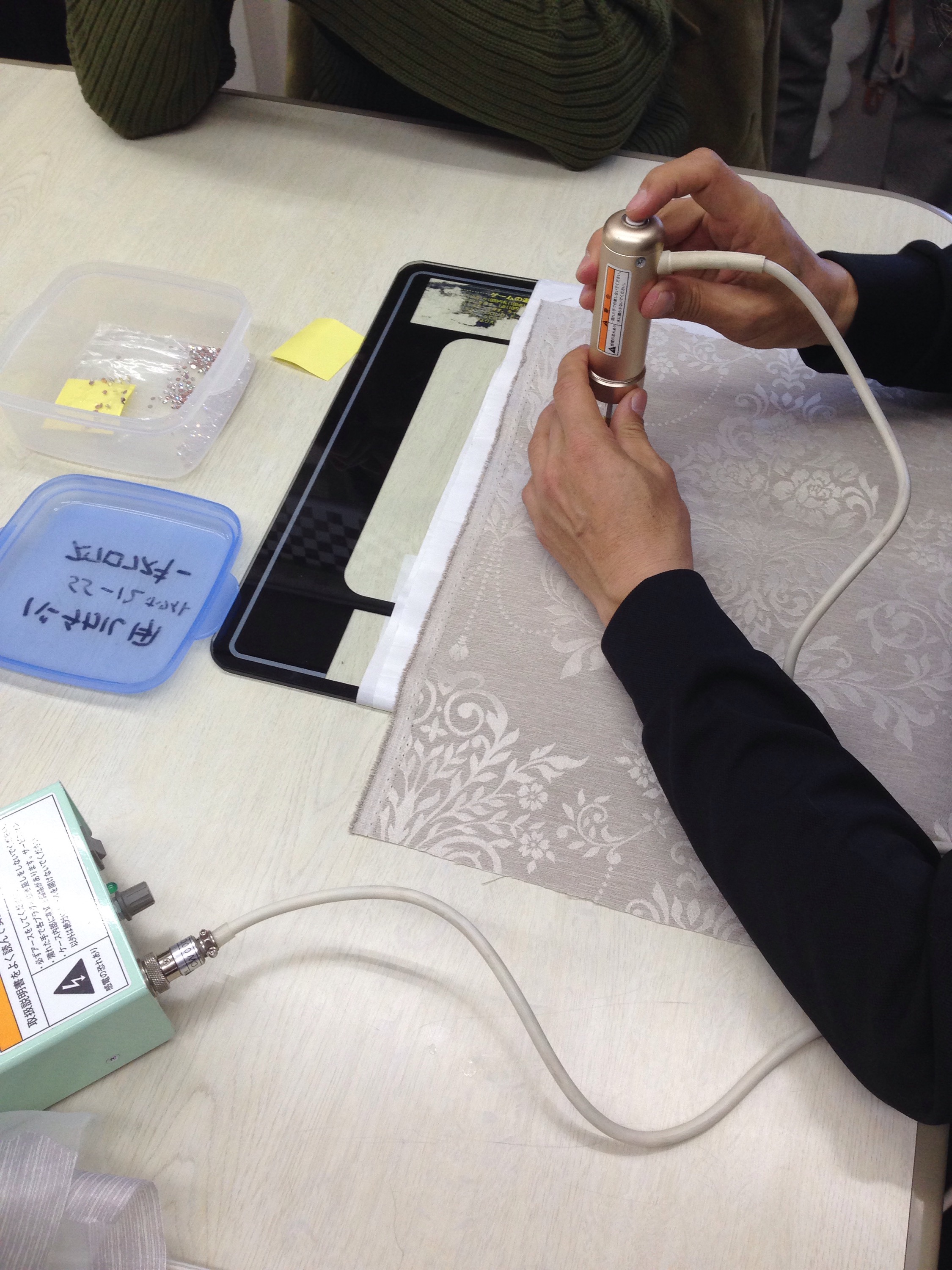

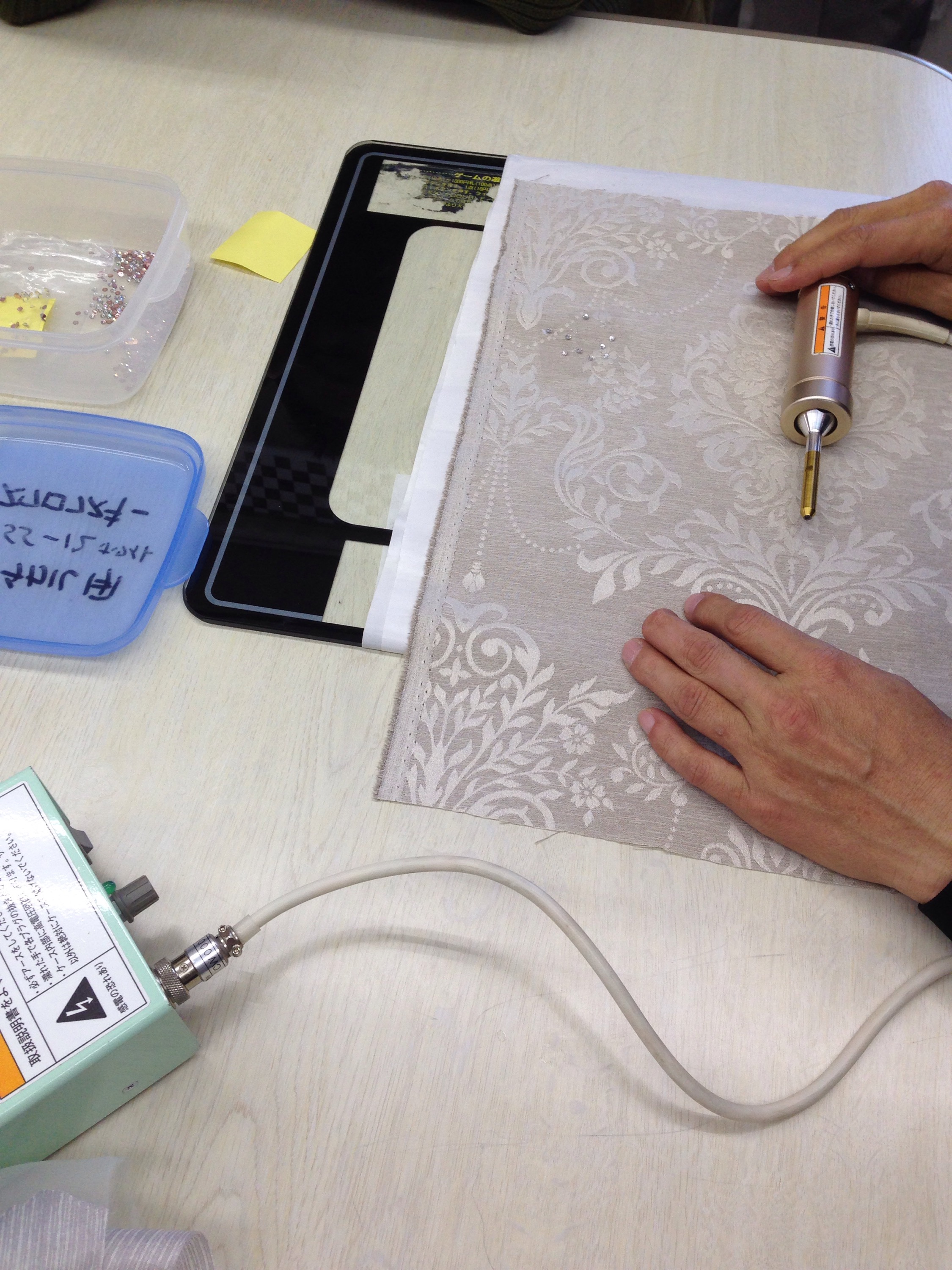

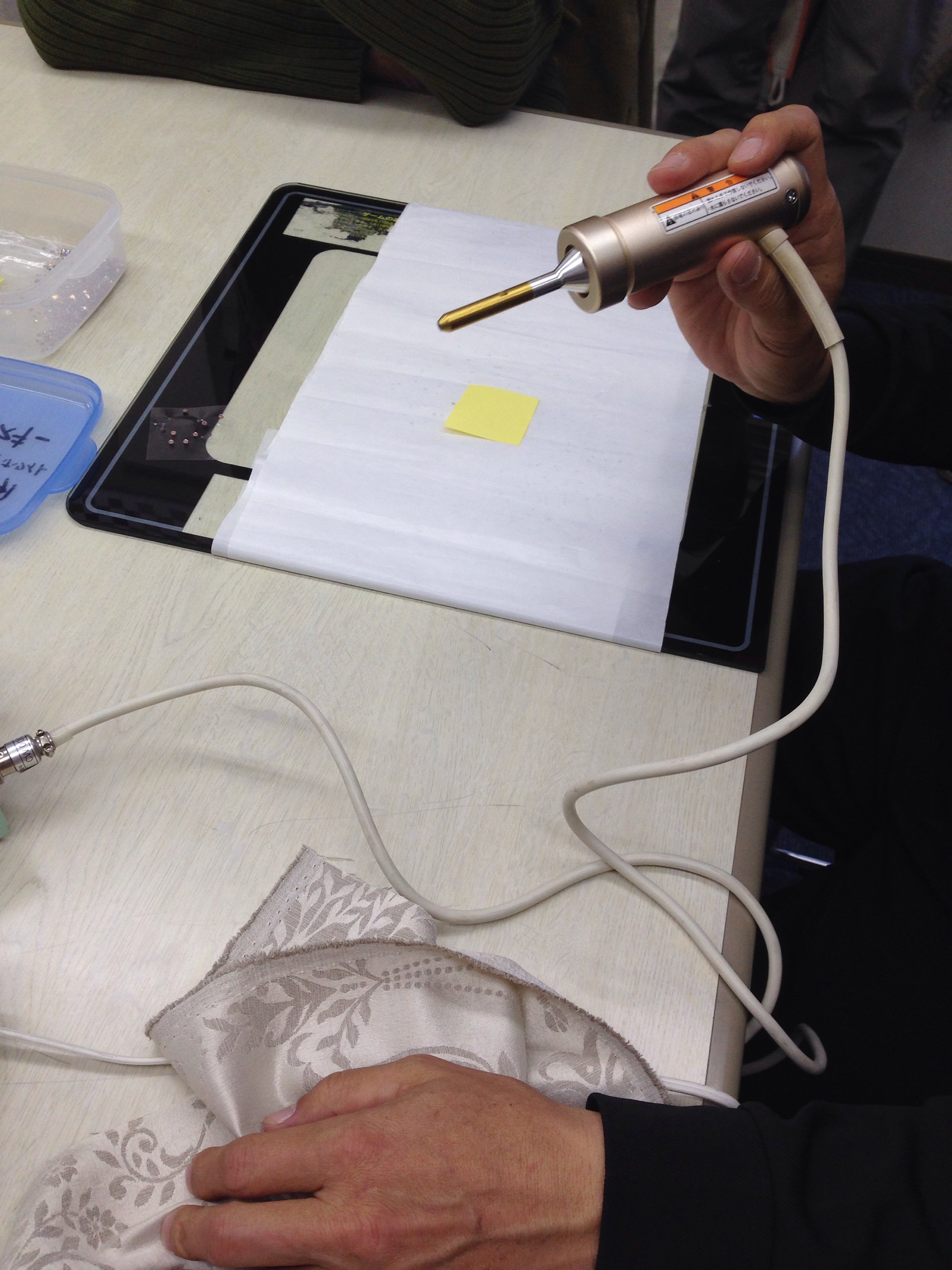

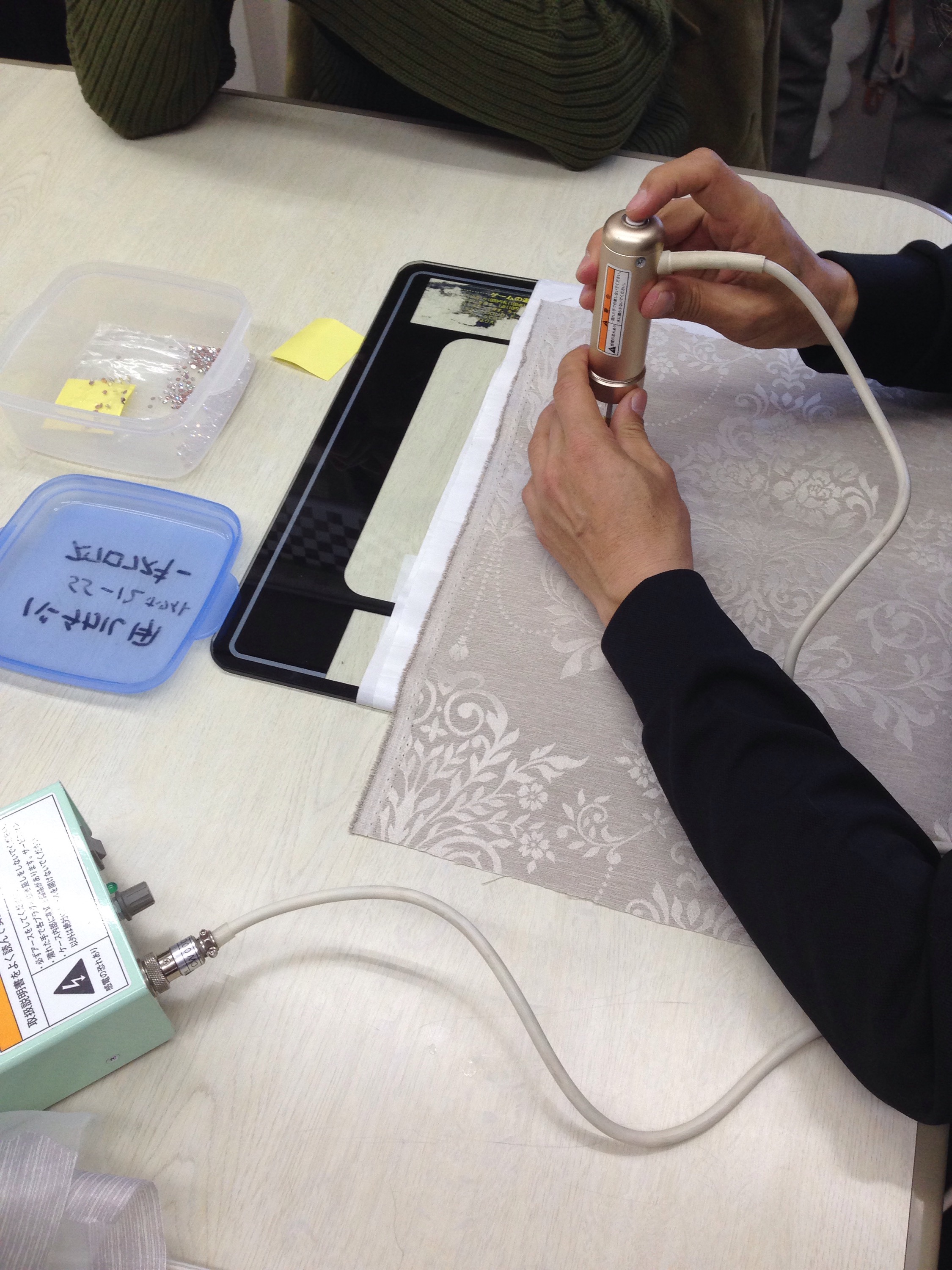

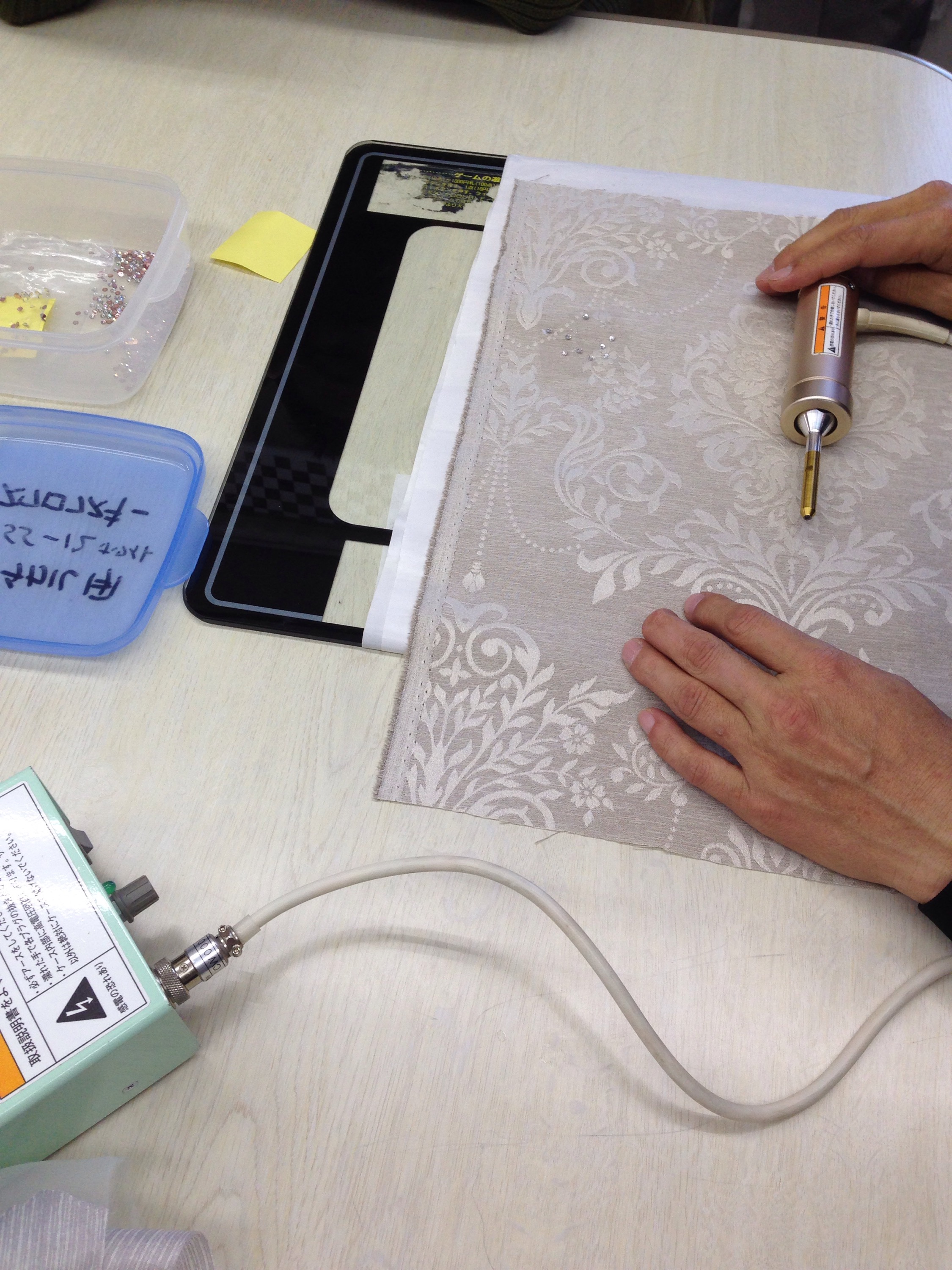

☆スワロフスキー☆

超音波を発生するペンのような機械で…

ボタンをポチっと。

たったこれだけ。

キラキラのスワロフスキーがしっかり生地につきます!

オーダーカーテンの裏舞台、

最後に、人編。

工場見学の最初に、I社長が話したこと。

「工場は、どこを写真に撮ってもかまいません。撮らないでというところは一つもありません。ただし、うちの取り引き先がわかるような生地やブランドのロゴだけは撮影しないでくださいね」

とのこと。

取り引き先を明らかにしないのは当たり前として、どこでも撮影OKの工場見学、実は初めてです。

☆真似できないのは何か

見学を進めるうちに、I社長がなぜ写真を撮ってOKと言ったのかが分かってきました。

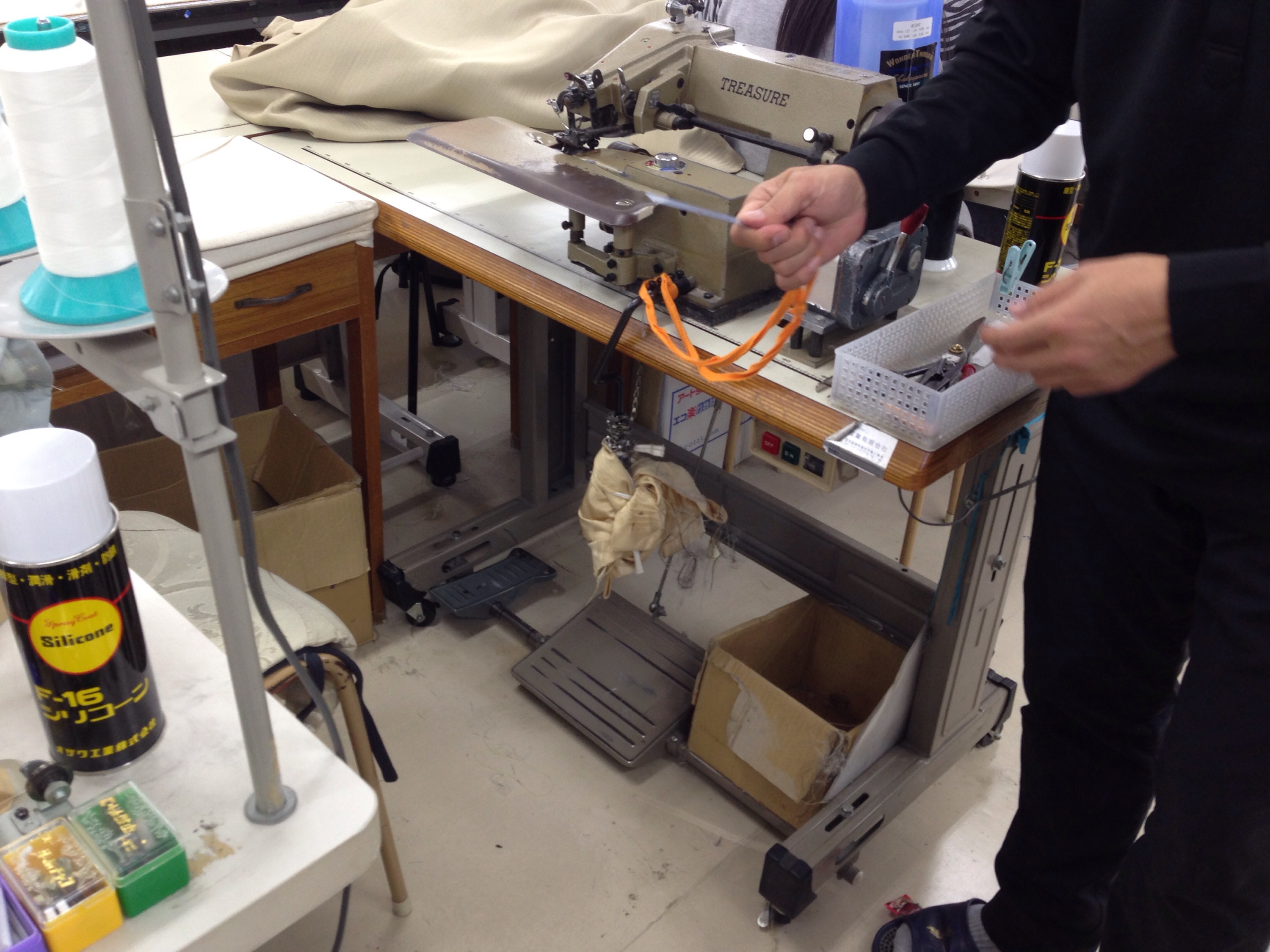

ミシンや特殊加工の機械。沢山の道具。それらを使って製品を作るのは、職人さんの手です。特に機械に頼らない工程が多いS社の仕事は、機械だけを真似ても同じ物を作ることはできません。

2月末の繁忙期にお邪魔したにも関わらず、職人のみなさんはとても感じよく対応してくださいます。ですが決して手は休ませません。

社長のお母様が、「息子に殺されますわ〜(笑)」などと軽口をたたきながらカーテンの裾を縫うかと思えば、丈を測る年配の職人さんを指して、「あの職人は48年うちにいるんですよ〜、俺、2歳からですよ〜」などとI社長。

研究熱心な職人さんのアイディアを元に、機械のメーカーさんが製品改良して新しい商品が生まれた、という話や、アルバイトから入ってそのまま社員になり、今では欠かせない立場の若い職人さん、など…。

エピソードが、本当に沢山出てくる出てくる!

この職人さんたちが日々真剣に仕事に取り組んでいるお陰で、私たちがお客様にカーテンを届けることができるんですよね。

ああ、やっぱり、S社に仕事をお願いして良かった。いえ、お願いできて良かった、と心から感じたのでした。

と、いい話でまとまったところで(笑)、

まだまだ紹介したいことは沢山ありますが、オーダーカーテンの裏舞台、最終回といたします。

このやたら長〜いハナシを読んでくださった方、我慢強さに感謝いたします!

そしてI社長はじめ、S社のみなさん、勉強会を企画してくださったC社のYさん、ありがとうございました。

また次も、よろしくお願いしますね!!

(豪華お弁当、美味しかったです♪)

![写真 2015-03-09 15 11 36[1]](https://www.e-windy.com/blog/takimoto/files/2015/06/ff2dd6ca7fd19f021b3ddf64239f7de6-768x1024.jpg)